COLUMNコラム

2025.09.16

2025.12.25

成人式の日程はいつ?2026年以降の日程・対象者を解説

成人式は大人の仲間入りを祝う大切な節目であり、人生の中でも特に思い出深い行事の1つです。成人年齢が18歳に引き下げられて以降、「成人式はいつ行われるのか」「何歳で参加するのか」といった点に関心が高まっています。実際には、成人式の開催日や対象年齢は自治体ごとに異なり、2026年(令和8年)以降の参加対象となる世代についても整理しておくことが必要です。

当記事では、2026年以降の成人式の日程や参加対象となる生年月日、参加年齢の傾向や準備の流れについて解説します。成人式の日程が明確に分からないという方は、ぜひお役立てください。

2026年(令和8年)以降の成人式の日程はいつ?

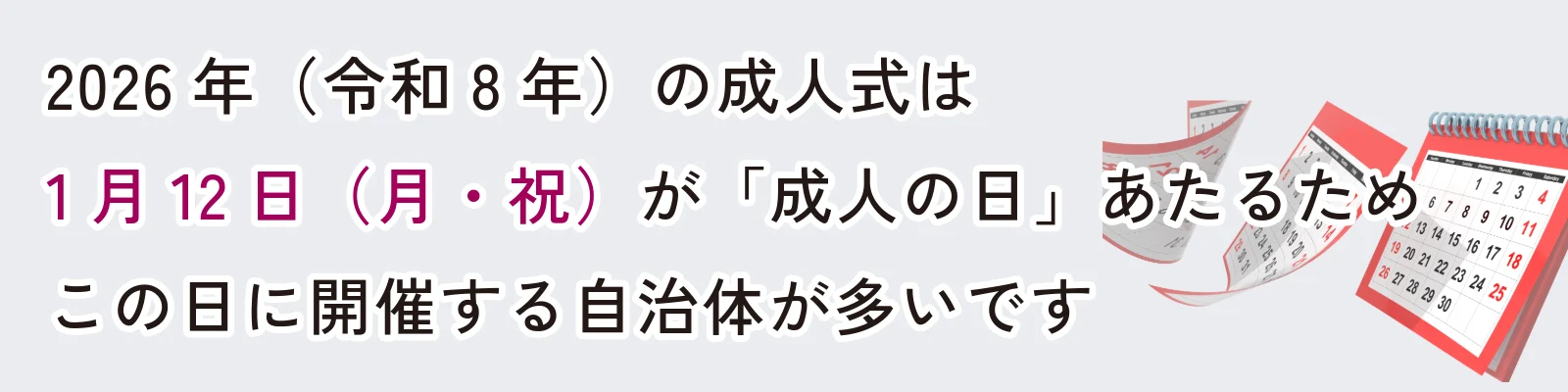

2026年(令和8年)の成人式は、1月12日(月・祝)が「成人の日」にあたるため、この日に開催する自治体が多いです。ただし、三連休の中日となる1月11日(日)に式典を行う地域もあるため、居住地の案内を事前に確認しておきましょう。

そもそも成人式は、毎年1月の第2月曜日である「成人の日」に合わせて実施されるのが一般的です。成人の日は国民の祝日として定められており、新成人の門出を祝う記念日となっています。なお、成人式の日程は地域ごとに異なるため、自分が住む市区町村のWebサイトや広報誌を確認し、正確な日程を把握しておきましょう。

成人年齢は何歳から?

成人年齢は、2022年4月1日の民法改正により20歳から18歳へと引き下げられました。これにより、2004年4月2日以降に生まれた人は18歳の誕生日から成人となります。近年は若者の社会参加を後押しする流れの一環として、選挙権年齢なども18歳に引き下げられています。

以下では、成人年齢が18歳となったことで新たにできること、また20歳まで制限されることを解説します。

18歳からできること

成人年齢が18歳に引き下げられたことで、親の同意を得なくても自分の意思で契約を結べるようになりました。たとえば、携帯電話の契約や一人暮らしの部屋を借りる契約、クレジットカードの作成やローンの利用なども、18歳から自立して行うことが可能です。これまでは未成年の場合、こうした契約には保護者の承諾が必要でしたが、成年になることで自己責任のもと判断できるようになります。

また、親権からも外れるため、住む場所や進学・就職といった将来の選択も自ら決定できます。10年有効のパスポート取得や公認会計士・司法書士・行政書士などの国家資格の取得も可能となり、社会での活動範囲が大きく広がります。

さらに、結婚可能年齢も男女とも18歳以上と統一され、性同一性障害による性別変更審判も18歳から申し立てできるようになりました。成年となる18歳からは、社会に主体的に関わるための権利と責任が与えられます。

(出典:政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」/https://www.gov-online.go.jp/article/201808/entry-7947.html)

20歳までできないこと

成人年齢は18歳に引き下げられましたが、20歳にならなければできないことも残されています。代表的なのは飲酒や喫煙で、これらは健康への悪影響や依存のリスクが高いことから、青少年の健全育成を目的に従来どおり20歳からとされています。

また、競馬・競輪・競艇・オートレースといった公営競技の投票券を購入することも20歳未満は禁止です。家庭的な責任が大きい養子縁組も20歳からでなければ認められません。運転免許に関しては、普通自動車免許は18歳から取得可能ですが、大型・中型免許の取得は引き続き20歳以上かつ運転経験の条件を満たす必要があります。このように成人となった18歳からできることが大きく広がった一方で、心身の成熟度や社会的責任を考慮して20歳まで制限が設けられている分野もあります。

(出典:政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」/https://www.gov-online.go.jp/article/201808/entry-7947.html)

成人式はいつ・何歳で参加する?

成人式は全国で一律に決まっているわけではなく、自治体ごとに参加年齢を定めています。多くの地域では20歳で行われますが、一部では18歳で実施する場合もあります。以下では、それぞれの違いや背景について解説します。

20歳で参加する自治体が多数派

現在もほとんどの自治体では、民法改正前と同じように20歳を対象とした成人式が行われています。成人年齢が18歳へ引き下げられたため、式典の名称は「二十歳のつどい」や「20歳を祝う式典」といった表現に変更されているのが一般的です。

18歳は高校3年生にあたり、受験勉強や就職活動など人生の大きな選択を控える多忙な時期であることから、従来どおり20歳での開催を選ぶ自治体が多数派となっています。飲酒や喫煙、公営競技の参加が20歳からと定められている点も理由の1つであり、社会的に大人としての節目を迎える年齢として20歳での式典が根付いています。

18歳で参加する自治体は少数派

成人年齢が18歳に引き下げられたものの、実際に「18歳成人式」を行う自治体はごく少数です。2025年現在で確認できるのは宮崎県美郷町のみで、同町では高校3年生を対象に毎年8月、帰省や夏休みの時期に合わせて式典を実施しています。町教育委員会は「18歳になることでできることが増え、責任も伴う。その自覚を持ってもらうため」と説明しており、今後も継続していく方針です。

かつては三重県伊賀市や大分県国東市でも18歳成人式が行われていましたが、現在はいずれも取り止められ、20歳での成人式に戻されています。18歳での成人式は例外的な取り組みと言えるでしょう。

成人式の参加年齢を20歳にしている自治体が多い理由

成人年齢は18歳に変わりましたが、実際の成人式は20歳で行う自治体が大半です。その背景には、進学や経済的な事情、社会的な節目としての意味合いなど、いくつかの理由があります。以下では、その具体的な理由を解説します。

参加しやすい時期に設定するため

成人式を20歳で行う理由の1つは、参加しやすい時期に設定できることです。1月は大学入試の直前や就職準備と重なり、高校3年生にあたる18歳では出席が難しくなる可能性があります。20歳であれば進学や就職先がある程度落ち着いており、予定を調整しやすいです。

また、成人式は旧友と再会する機会でもありますが、18歳での開催では在学中の同級生と参加するため同窓会的な意味が薄れがちです。20歳であれば高校卒業後に別々の進路を歩んだ友人たちと成長した姿で再会でき、家族と一緒に祝いやすい時期でもあるため、多くの自治体が20歳を対象としています。

経済的負担を軽減するため

成人式には振袖や袴などの衣装代、着付けやヘアメイク、写真撮影、交通費など多くの費用がかかります。もし18歳で成人式を迎えると、大学受験の受験料や入学金の支払い、さらには新生活に伴う引っ越し費用や家具・家電の購入費用が同時期に重なり、家計への大きな負担となります。特に複数の大学を受験する場合は支出がかさみやすく、家庭にとって大きな負担です。

一方で、20歳であれば進学や就職準備が落ち着き、費用面でも比較的余裕を持ちやすい時期に式典を迎えられます。こうした配慮もあり、多くの自治体は新成人やその家族への負担を減らす目的で、20歳を対象に成人式を実施しています。

社会的節目としての意義を重視するため

20歳は飲酒や喫煙、公営競技などが認められる年齢であり、法的にも社会的にも大人としての自覚を促す節目とされています。そのため、多くの自治体では「人生の区切りを祝うのに最もふさわしい時期」として20歳を成人式の対象にしています。

また、地域の伝統や住民の意見を踏まえて20歳開催を維持する自治体も少なくありません。ただし、式典には早生まれのため20歳になっていない人も参加しますが、その場合に飲酒や喫煙が認められるわけではなく、あくまで法令に従う必要があります。

2026年(令和8年)以降の成人式の対象となる生年月日

成人式の対象者は、各年の開催日までに20歳を迎える方が中心となります。以下では、2026年以降に成人式へ参加できる具体的な生年月日を年ごとに紹介します。

2026年(令和8年)に成人式の参加対象となる方

2026年(令和8年)の成人式に参加するのは、2005年(平成17年)4月2日から2006年(平成18年)4月1日までに生まれた方です。2026年に成人式を迎える世代は、令和の幕開けを中学時代に迎え、受験期や高校入学をコロナ禍で過ごした世代です。学校行事や生活に制約を受けつつ成長してきた経験を持ち、社会人や大学生となるタイミングで成人式を迎えます。

2027年(令和9年)に成人式の参加対象となる方

2027年(令和9年)の成人式に参加するのは、2006年(平成18年)4月2日から2007年(平成19年)4月1日までに生まれた方です。2027年に成人式を迎える世代は令和の幕開けを中学生の頃に迎えた人たちで、平成と令和の両時代をまたいで育った世代でもあります。成人式では、幼少期からの成長を振り返りながら、社会の一員として歩み出す節目を仲間とともに祝えるでしょう。

2028年(令和10年)に成人式の参加対象となる方

2028年(令和10年)の成人式に参加するのは、2007年(平成19年)4月2日から2008年(平成20年)4月1日までに生まれた方です。この世代は新型コロナ禍を学生時代に経験しており、学びや生活に特別な環境変化を乗り越えてきた世代とも言えます。成人式では、同世代ならではの経験を共有しながら、新たに社会人・大学生としての一歩を踏み出す節目を迎えます。

成人式の準備はいつから始める?

成人式を安心して迎えるには、振袖選びや前撮りの準備を計画的に進めることが大切です。振袖やフォトスタジオの予約は希望者が集中しやすいため、早めの行動が安心につながります。以下では、準備を始める時期ごとの流れを解説します。

【前々年の夏~冬】振袖やフォトスタジオの情報を集める

成人式の準備は早めに動き始めるほど安心です。前々年の夏から冬にかけては、SNSや公式サイト、振袖カタログを活用して、自分の好みに合う振袖やフォトスタジオを探す人が多くなります。

前々年の夏(8月くらい)から、冬(2月くらい)にかけては、翌々年の新成人に向けた展示会や広告が増える時期で、実際に店舗へ足を運んで雰囲気を確かめるのもおすすめです。購入かレンタルかを検討しつつ、式典当日の着付けやヘアセットの予約状況もあわせて確認しておくと安心です。この時期は焦らずに、幅広い選択肢を知るための情報収集を進めましょう。

【前年の1月~3月】振袖や前撮りの予約を行う

前年の1月~3月は、振袖や前撮り撮影の予約を本格的に進める重要な時期です。人気の高い振袖や新作デザインはこの時期に予約が集中し、あっという間に埋まってしまうことも少なくありません。気に入った振袖を見つけたら、早めに予約を確定するのがおすすめです。

また、着付けやヘアセット、メイクを依頼する美容院、前撮り用のフォトスタジオの予約も、この時期にまとめて済ませておきましょう。どれか1つでも予約が漏れてしまうと当日のスケジュールに支障が出るため、すべてを一括で押さえておくことで、準備が格段にスムーズになります。

【前年の12月~1月】成人式直前の最終確認を行う

前年の12月~1月は、成人式直前の最終確認を行う時期です。振袖や帯などの衣装だけでなく、バッグ・草履・髪飾り・着付け小物が揃っているかを改めてチェックしましょう。レンタルの場合は必要な小物が含まれていることが多いですが、事前にプラン内容を確認しておくと安心です。

また、着付けやヘアセットの予約時間が正しく取れているかを再度確認し、当日の動きをシミュレーションしておくと慌てずに済みます。ネイルや顔そり、肌のケアなど細かな準備も直前に整えておくことで、自信を持って式典に臨めるでしょう。

成人式は人生の節目となる行事です。思い出をより良いものにするためには、服装や予約の準備、式典でのマナーに気を配ることが大切です。以下で注意点を解説します。

成人式に参加する際の注意点

服装や身だしなみを整えておく

成人式は式典であるため、会場の雰囲気やドレスコードに合った服装を準備する必要があります。多くの新成人は振袖や袴、スーツといったフォーマルな装いで参加しますが、特に女性の振袖は小物や着付け、ヘアメイクなど準備が多いため、事前に不足がないか確認しておきましょう。

振袖をレンタルする場合は、草履やバッグといった小物も一緒に借りられるプランが一般的で、当日に着付けやヘアセットをしてもらえる点でも安心です。また、着付けはプロに依頼することで、美しい仕上がりと動きやすさを両立できます。成人式は大人としての第一歩を踏み出す場でもあるため、身だしなみを整え、清潔感のある装いで参加しましょう。

ヘアメイクや写真撮影の予約を早めに行う

成人式の当日は、多くの新成人が着付けやヘアメイク、記念写真撮影を希望するため、美容院や写真スタジオの予約が集中します。そのため、直前に手配しようとしてもすでに予約が埋まってしまい、希望する時間帯が取れないことも少なくありません。振袖や袴を着る予定がある方は、衣装のレンタルと合わせて着付け・ヘアセット・撮影の予約を早めにとりましょう。

成人式当日は慌ただしいため、別日に余裕を持って撮影できる「前撮り撮影」「後撮り撮影」を利用するのもおすすめです。前撮りや後撮りなら落ち着いた環境で時間をかけて撮影でき、より丁寧に振袖姿を写真に残せます。成人式を安心して迎えるためには、早めの準備が何よりのポイントです。

式典でのマナーを守る

成人式は大勢の新成人が一堂に会する式典であるため、参加者一人ひとりがマナーを守ることが求められます。式典中の私語やスマートフォンの使用は周囲の迷惑となるので控え、携帯電話はマナーモードに設定しておきましょう。

また、写真撮影をする際も他の人の視界を遮らないよう配慮し、フラッシュや大きな動きで進行を妨げないように注意しましょう。式典は自分だけでなく、同年代の仲間や地域社会にとっても大切な場です。周囲と協調する姿勢を持ち、節目にふさわしい態度で臨むことで、成人式をより意義深い時間にすることができます。

まとめ

成人式は、成人年齢が18歳に引き下げられた現在も、多くの自治体で20歳を対象に実施されています。日程は毎年1月の「成人の日」を中心に行われますが、自治体によって異なる場合もあるため確認が必要です。準備は振袖や前撮り撮影の予約などを前々年から計画的に進め、当日は服装や身だしなみに気を配り、式典のマナーを守って参加しましょう。

人生の節目となる成人式で、自分らしさを大切にした振袖を選びたい方は、ぜひ大正6年創業の着物専門店「きものやまと」の利用をご検討ください。豊富なデザインのオリジナル振袖を用意しており、着付けや記念撮影なども心を込めてサポートいたします。

この記事を書いた人

デザイナー 徳井愛子

現デザイナー職に就く前は、きものやまと店舗スタッフとして、多くのお客様のハレの日のお手伝いをして参りました。ふりそで選びは勿論、サポートに至るまで、これまでの豊富な経験をベースに、お客様に寄り添い、お役に立つ情報をお届けいたします。

監修者

きものやまとデザイン部

創業109年のきもの専門店「きものやまと」。さんちと共に、文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添う、きものやまとのオリジナル着物を創作・ご提案しています。お客様の日々とハレの日を彩る振袖がいい出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。