COLUMNコラム

2025.09.16

2026.01.14

成人式は18歳・20歳のどっち?20歳成人式が一般的な理由も解説

成人式は人生の大きな節目であり、多くの人が振袖やスーツを身にまとい、友人や地域の人々と成長を祝う大切な行事です。2022年の民法改正により成年年齢は18歳に引き下げられましたが、成人式は依然として20歳で開催する自治体が大半を占めています。

当記事では、成人式が20歳で行われる理由や、成年年齢引き下げの背景、18歳と20歳でできることの違いについて詳しく解説します。成人を控え、成人式の準備を行っている方はぜひご覧ください。

成人式の参加年齢は20歳の自治体が大半

成人年齢は2022年の改正民法により18歳へと引き下げられましたが、成人式の年齢は依然として20歳に設定している自治体が大半です。改正直後には一部の自治体が「18歳成人式」を導入しましたが、現在では成人式の参加年齢を20歳に戻しているところが多いです。例外的に、宮崎県美郷町のように高校3年生を対象にした「18歳成人式」を続ける地域もありますが、18歳で成人式を行うのはごく少数に限られます。

成人式は20歳で迎えるという認識が一般的であり、準備を進める際も20歳での成人式を念頭に置くとよいでしょう。

20歳成人式の自治体が多い理由

成人式が20歳を対象に開催されている背景には、いくつかの現実的かつ文化的な理由があります。

大きな理由は、参加者が出席しやすいようにするためです。成人式は1月に行われることが一般的ですが、1月は高校3年生にとって大学受験や就職活動の最終段階にあたります。この時期に式典へ参加するのは大きな負担となり、欠席者が増える懸念があるため、多くの自治体は高校卒業後の進路が落ち着く20歳を対象としています。

また、18歳は受験や大学の入学、進学に伴う引っ越しなど出費が重なる時期です。この時期に準備にお金がかかる成人式まで重なると家庭への負担が大きくなるという理由もあります。さらに、20歳での開催は卒業後に別々の進路を歩んだ友人たちと再会できる機会となり、式典の意義が深まります。

このように、出席しやすさ・経済的配慮・友人との再会といった観点から、成人式を20歳で行う方が現実的だと考えられており、多くの自治体がこの形式を維持しています。

成年年齢が18歳に引き下げられた理由

成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられた背景には、世界的に18歳を成年とする国が多いことや、若者の自己決定権を尊重する社会的な流れがあります。ここでは、成人の年齢が変わった主な理由を2つ解説します。

世界の主流に合わせるため

成年年齢を18歳とするのは、国際的には一般的な基準です。日本だけが20歳を基準とし続けることは、国際的な常識から遅れているとの指摘もありました。

さらに、2016年には公職選挙法が改正・施行され、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられたことも要因の1つです。国政に参加できる年齢と民法上の成年年齢が一致していないのは不自然だという議論が高まり、民法改正につながりました。

つまり、国際的な基準に歩調を合わせることと、投票権年齢の引き下げとの整合性を取ることが、18歳成人導入の大きな理由と言えます。

若者の自己決定権を尊重するため

成年年齢の引き下げは、若者の自己決定権をより広く認めるという狙いもあります。18歳になると多くの人が高校を卒業し、進学や就職といった人生の大きな選択を経験します。そうした時期に、自分の意思で契約を結び、社会的責任を持てるようにすることが望ましいと考えられました。

実際、民法改正後は18歳から親の同意なしで携帯電話の契約やクレジットカードの作成などが可能になっています。自分の進路や生活に関わる重要な判断を任せ、若者が主体的に社会に参加できる環境を整えることが、変更の大きな目的です。

18歳(成年)でできること・できないこと

成年年齢が18歳に引き下げられ、若者の社会的な立場や権利に大きな変化が生まれました。18歳になると親の同意を得ずに契約できるなど、多くのことが可能になりますが、一方で飲酒や喫煙のように20歳まで制限されることも残されています。

成年年齢の引き下げは「すべてが解禁される」という意味ではないので、できることとできないことを正しく理解しておきましょう。

18歳でできること

18歳になると、これまで未成年では不可能だったさまざまな契約や手続きを自分の意思で行えるようになります。たとえば、携帯電話の契約や一人暮らしの賃貸契約、クレジットカードの作成、ローンの利用なども、保護者の同意なしで行えます。これにより、進学や就職を機に親元を離れる若者が、より自由に生活の基盤を整えられるようになりました。

国家資格に関しても、公認会計士や司法書士、医師、薬剤師などの資格を取れるようになり、専門職への道が早く開かれることになります。結婚に関しても改正があり、これまでは女性が16歳から結婚可能でしたが、現在は男女ともに18歳からと統一されました。

つまり、18歳になることは単に「親の同意なしで行動できる」というだけではなく、人生設計や社会参加の幅が広がるという意味合いを持ちます。ただし、契約や資格取得には責任が伴うため、慎重に判断する力が求められます。

20歳までできないこと

成年年齢が18歳に引き下げられても、依然として20歳にならないと認められない行為もあります。飲酒や喫煙は健康への悪影響が大きく、青少年保護の観点から法律で厳しく規制されています。依存症や経済的なリスクがある競馬や競輪、オートレース、競艇といった公営競技の投票券(馬券など)の購入も20歳からです。

また、自動車免許についても制限があり、普通自動車免許は18歳から取得可能ですが、大型や中型の免許は20歳以上でなければ申請できません。

このように、18歳で多くの権利が認められる一方で、心身の発達や社会的責任の観点から20歳まで制限が残されている分野も存在します。成人するとすべてが自由になるのではなく、段階的に社会的責任を担えるように区分けされていることを理解しましょう。

成人式の前撮りを行うなら18歳?19歳?

成人式の記念撮影は、式典当日ではなく前もって行う「前撮り」を選ぶ方も多くいます。前撮りの大きな魅力は、成人式当日に余裕を持てる点や、振袖の着心地やヘアメイクを事前に確認できる点です。

では、前撮りは何歳で行うのがよいのでしょうか。ここでは18歳と19歳それぞれの前撮りに向いている人の特徴を解説します。

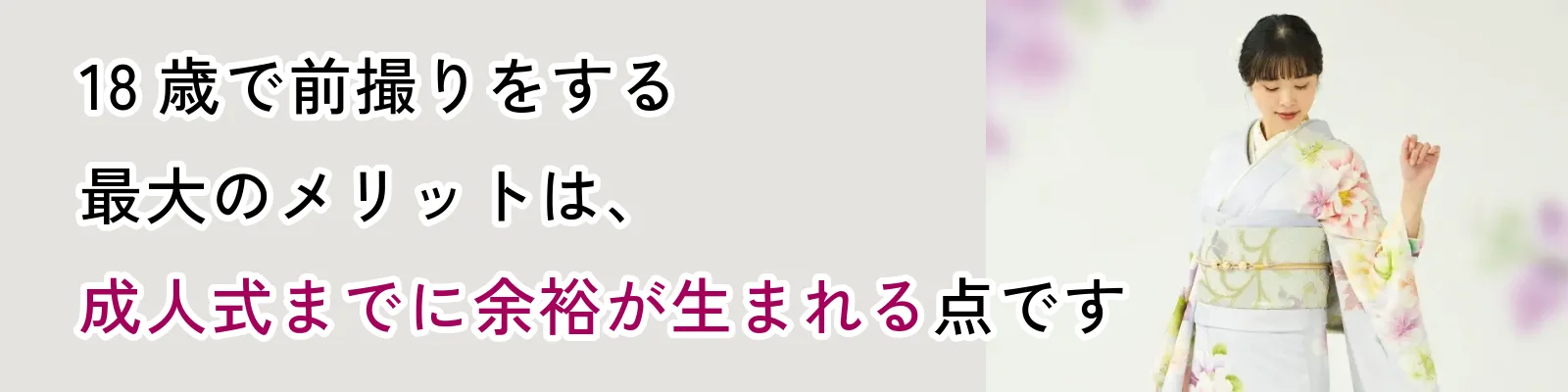

18歳での前撮りがおすすめの人

18歳で前撮りをする最大のメリットは、成人式までに余裕が生まれる点です。高校卒業後に進学や就職で地元を離れる予定がある方は、帰省の機会が少なくなるため、早めに撮影しておくと安心です。

また、振袖を早めに決めている方や、卒業記念として制服姿を残したい方にも18歳での前撮りは向いています。早めの撮影はスタジオ撮影で一人撮影と家族撮影など、複数パターンを余裕をもって楽しめる点も魅力です。

19歳での前撮りがおすすめの人

19歳での前撮りは、できるだけ20歳に近い年齢で記念写真を残したい方に適しています。成人式本番と前撮りで大きな見た目の差がなく、自然な雰囲気で記念を残せるのが利点です。

また、18歳の年は大学受験や就職活動で忙しい方も多いため、余裕を持って準備できる19歳に撮影をずらすのも現実的です。振袖選びをじっくり検討したい方や、成人式への参加をまだ迷っている方も、時間を確保できる19歳で前撮りを行うとよいでしょう。

落ち着いた環境でじっくりと準備を進めたい方は19歳での前撮りがおすすめです。

まとめ

成人式は成年年齢が18歳に引き下げられた現在も、多くの自治体で20歳を対象に行われています。これは、受験や就職を控える18歳よりも、進路が落ち着き友人との再会が叶いやすい20歳で開催する方が現実的なためです。

成人式の準備に関しては、前撮りを18歳で行うか19歳で行うかによって、それぞれ異なるメリットがあります。前撮りの時期は、進路やライフスタイルを踏まえて自分に合ったタイミングを選びましょう。成人式は人生の節目として、自身の成長を振り返り、未来へ歩み出すきっかけとなる大切な行事です。

この記事を書いた人

デザイナー 徳井愛子

現デザイナー職に就く前は、きものやまと店舗スタッフとして、多くのお客様のハレの日のお手伝いをして参りました。ふりそで選びは勿論、サポートに至るまで、これまでの豊富な経験をベースに、お客様に寄り添い、お役に立つ情報をお届けいたします。

監修者

きものやまとデザイン部

創業109年のきもの専門店「きものやまと」。さんちと共に、文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添う、きものやまとのオリジナル着物を創作・ご提案しています。お客様の日々とハレの日を彩る振袖がいい出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。