これで長持ち!振袖の保管方法をお教えします♪

こんにちは。

春らしく暖かい気候になってきましたね。

前回は振袖のたたみ方を紹介しました。

上手に振袖をたためても、保管時に問題があったら、カビてしまったり、いやな臭いがついてしまったり、台無しですよね。

せっかくのお着物なので保管方法にも気をつけていきたいところです。

今回は、これで長持ち!振袖の保管方法をお教えします♪

振袖は湿気のない、日陰で保管しよう!

皆さんは着物の大敵としてどのようなものが浮かびますか?

着物にとっての大敵のひとつが湿気です。

振袖を保管するときに注意して欲しいポイントは、なるべく湿気を防いで保管することです。

湿気が多いところに着物を置いておくと、カビが生えてしまう原因となります。

では、振袖はどのような入れ物に入れて保管することが望ましいでしょうか。

ご購入時についてくる、お持ち帰り用の紙の箱で保管するのはなるべく避けてください。

紙の材質は特徴として、湿気をよく吸収し、その湿気は中の着物に影響を及ぼしてしまいます。

最も最適な保管方法は、通気性が良いとされている桐の箪笥や桐の衣装ケースに入れることです。

桐は特性として、湿気によって伸縮することで湿度を一定に保つことができるという長所があります。

仕組みを説明すると、雨が降るなど湿気が増しているときには桐は膨張して湿気の侵入を防ぎます。

そのため、湿度の変化による着物の劣化を防いでくれるという効果があるのです。

ただ、桐は高価なのですぐに桐の箪笥や桐の衣装ケースのご用意が難しい場合も多いですよね。

ご購入時の紙の箱で保管する場合は、シリカゲルなどの乾燥剤をいっしょに入れて保管することをオススメします。

湿気を防いでカビや蒸れから振袖を守ることを第一に考えましょう。

注意点として、虫除けのために樟脳を使用するのは避けてください。

着物が痛んでしまったり、臭いがつく恐れがあります。

また、着物は直射日光にも弱く、色褪せや生地の痛みの原因となってしまいます。

日差しが当たりやすい場所は避けて、適切な入れ物に入れて保管しましょう。

振袖の包み紙たとう紙を有効活用しよう!

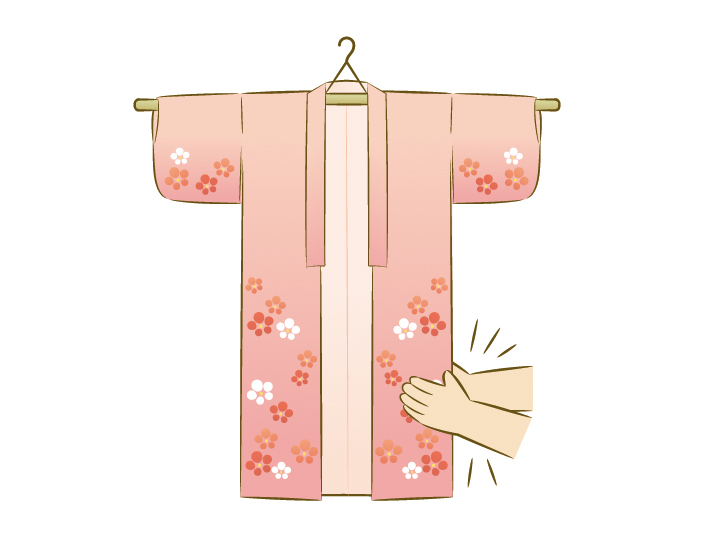

振袖ご購入時のお渡しの際にはたとう紙(畳紙)という紙に包まれていることが多いです。

きものやまとでもこのようなたとう紙で包んでお渡ししています。

このたとう紙とは、

湿気を吸って防カビ対策をしてくれたり、

チリ・ホコリを避けて虫害防止に効果があります。

ぜひ保管の際にも有効活用してみてくださいね♪

また、たとう紙は時間が経過すると湿気を吸うことで色が黄色っぽく変色してきます。

変色が起こったら替え時ですので、取り替えの目安にしてみてください。

たとう紙は、安いものであれば1枚100円ほどから購入できますよ。

きものやまとオリジナル着物用たとう紙3枚セットはこちらから

半年に一度は虫干しをしよう!

着物の大敵は湿気ということをお伝えしてきましたが、

収納場所にかかわらず半年に一度は虫干しすることをオススメします。

長期間しまっておくと、湿気がたまり着物が痛みますので、時々風を通すことがポイントです。

虫干しの方法としては、着物ハンガーを用意し、振袖を1枚ずつ裏返して、

日光が直接当たらない場所で、陰干しをしてください。

屋外に吊るす際は裾が床につかないように注意してくださいね。

虫干しでは床に敷紙をするなど、万が一着物が落下してしまっても汚れないようにしておきましょう。

振袖の保管方法まとめ

いかがだったでしょうか?

今回はこれで長持ち!振袖の保管方法をお教えします♪を紹介しました。

振袖を上手に保管して、長持ちする着物ライフを楽しみましょう。

それではまた次回!